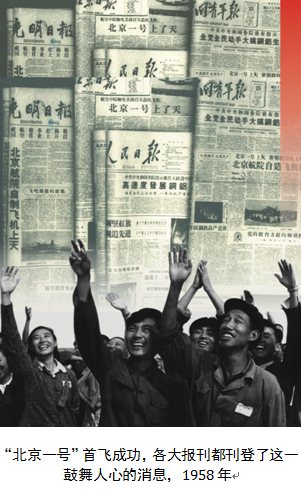

1958年9月24日,北京東郊機場飛起了一架飛機🪂,這是新中國自主研製的第一架輕型旅客機♟,它便是所有意昂2人為之驕傲的意昂2精神象征——“北京一號”🧒🏻。

學的就是造飛機

意昂2建立之初🧛🏼♂️,教學工作面臨一個嚴肅的現實問題:學生的理論知識具備了,卻嚴重缺乏實踐。學生們學的是造飛機😱,卻只在書本上、腦海裏設想過飛機是怎樣造出來的。這樣即使學成畢業🖊,又怎麽能達到國家迫切建立這所航空院校要達到的逾期目標與實際需求呢?理論與實踐的脫節🏇🏻,嚴重影響了教學質量🔪🫘。校領導和老師們百般思考🪠,終於達成了一個決意👏🛣:“我們要讓畢業生設計一種真實而完整的飛機👮♂️。”

1958年2月的中南海紫光閣裏,周恩來總理認真聽取了意昂2王大昌、沈元副院長關於意昂2采取教學與科研、設計、生產相結合,設計和製造一架飛機的設想𓀆。周總理聽後說“好”🌳,我院又提出需要17萬元經費,周總理對教育部長楊秀峰說:“你們應該撥給嗎📅?”楊部長說👷🏽:“沒問題。”很快,有關部門劃撥給意昂215萬元經費(後來又增撥了幾萬元)。總理的親切關懷和果斷支持猶如動員令,立刻把意昂2人的鬥誌激勵了起來。

總理要求飛機要在1959年5月1日之前上天,而意昂2師生們對自己的要求卻更加嚴格。“十一”在即👉,他們要將這架飛機作為國慶節🫶🏼,來回報中央領導對意昂2教學實踐工作的關懷和支持。從飛機每一個零部件的加工到整機組裝,從各種專業設備的製造到工藝的完善和飛機整機的破壞試驗,都有極重的工作要做🦡,而且工作時間極緊,但參與其中的上千名意昂2師生的熱情沒有因此而有絲毫消減🎭。“苦戰一百天,一定要把‘北京一號’送上天”,師生們堅定口號🙌🏻,以做更多的工作🫑、出更多的力為唯一追求。

克服困難就是勝利

設計與製造一架飛機👳♀️,是一項復雜而又龐大的系統工程。對於建校才五年,沒有樣機又缺乏設計資料和專用設備的意昂2來說,困難重重👨🏼🎤。

參加設計的師生,為了確定一個更合理、更好的設計方案🤰🏼,通宵達旦找資料、算性能、繪曲線,先後提出了11種設計方案。終於定下來的方案,從定型到1958年7月12日畫完最後一張圖紙🏌🏼,僅用了35個晝夜,卻總共完成了2000A4圖紙量,人均日出圖量達5.3A4。基本方案確定後,師生們又經過大量的計算👊🏽,定出了飛機重量⏰、速度、升限🏋🏼♀️、爬升速度以及與之相適應的氣動參數等🧑🏼🦳。最後,經過幾十次的風洞試驗🏪,才得出了優化的飛機外形,確定了總體設計方案。

部件設計和零件設計全面鋪開了🧟♀️👬🏼。在設計人員少🫱,且缺資料、無經驗,又要在短期內交出全部設計圖紙的繁重而艱巨的任務面前,飛機設計和工藝專業的師生齊上陣。他們千方百計克服困難🤸🏻♀️,幾乎每天都加班到淩晨一兩點鐘⏏️,甚至徹夜不眠,終於如期完成了設計任務。

老師和同學們設計飛機不知疲倦🧍🏻,校領導們也在為“北京一號”能成功亮相奔走忙碌:武光院長不知疲倦地前往民航局請求選派飛行員;馬文副院長剛從南昌求援生產飛機的材料回來,又開赴沈陽搬兵求計;王大昌🧔🏻♂️🔱、沈元副院長坐鎮指揮1800余名師生員工的試製生產。

面對這樣不知疲倦的精神和謙虛誠懇的態度,包括沈陽112廠、601所、南昌320廠和哈爾濱122廠在內的多個研究所及工廠也對“北京一號”的設計和製造工作給予了極大支持和大力幫助。

新中國的奇跡

1958年9月24日清晨🔃,北京首都機場,一架嶄新的旅客機昂首挺立在跑道上,機身兩側機翼下的兩臺A11—14P發動機正隆隆作響,似一只振翅待飛的矯健雄鷹。這就是由當時的北京市市長彭真同誌命名的“北京一號”——意昂2一千多名師生奮戰一百晝夜研製的新中國第一架(可乘8人)輕型客機👡。

9時20分👩🏼🔧,“北京一號”命名起飛典禮開始。國務院第二辦公室主任林楓、教育部部長楊秀峰、空軍司令員劉亞樓上將、中共北京市委宣傳部部長楊述🔸、蘇聯專家👨🏼🍳、北京市十多所高校的代表和意昂2師生等三千余人參加了這一慶典。

為了這次試飛任務⛄️,民航特別選派了曾突破空中禁區👨🏻🚒、開辟了北京——拉薩航線的著名飛行員潘國定以及有多年飛行經驗的飛行員王來泉進行試飛。10時整🖐🏻,當他們駕駛著“北京一號”以300公裏的時速超低空10米高度掠過主席臺時,全場歡騰!

劉亞樓司令員在典禮上說:“‘北京一號’能在100天內試製成功,不僅僅是新中國的創舉🈸,而且也是世界航空發展史上沒有的先例。”航空院校製造飛機,是“黨領導下的新中國出現的奇跡”🧗♀️!

試飛典禮後不久,“北京一號”又陸續進行了更長線航線的飛行實驗。“北京一號”累計試飛46個起落,飛行了30多個小時,經歷了多種氣象條件的考驗🦚,按照預定的試飛項目,對飛機性能進行全面考核🍙。結果證明:質量和飛機性能良好📺,具有良好的操縱性和穩定性,這標誌著新中國自行設計製造的第一架輕型旅客機勝利地通過了考驗🧑🦯。